作成日:2025/10/24

テレワーク導入時に企業が整備すべき労務管理のポイント【社会保険労務士が解説】

社会保険労務士法人クリアパートナーズ 社会保険労務士の寺山です。

テレワークは、働き方改革や感染症対策を背景に急速に普及し、今や多くの企業で当たり前の勤務形態となりつつあります。一方で、従来の勤務形態とは異なる管理体制が求められ、労働時間の管理や費用負担、安全衛生への対応など、さまざまな課題が浮き彫りになっています。

本記事では、テレワークを導入する際に企業が整備すべき労務管理のポイントについて、社会保険労務士の視点から詳しく解説します。

▼この記事を書いた人

社会保険労務士 寺山 晋太郎(Shintarou Terayama)

一橋大学社会学部卒業。大学卒業後、鉄道会社にて車掌や運転士といった現場仕事から労務管理・社員教育まで幅広い業務を担当。自身のライフステージの変化により、企業活動における「人」にフォーカスする社会保険労務士に魅力を感じ資格取得。現在は、社会保険労務士として「人」を活かし「会社」を発展させていくことを大切に、幅広い業種・職種・企業規模のお客様の支援に従事。

|

1. テレワークと労務管理の基本

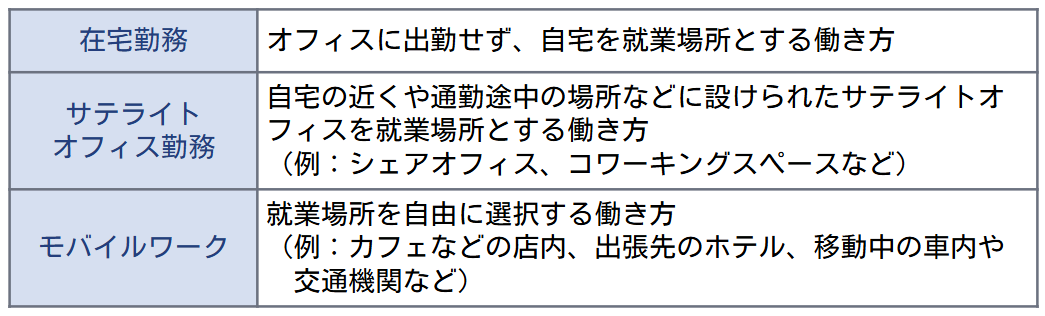

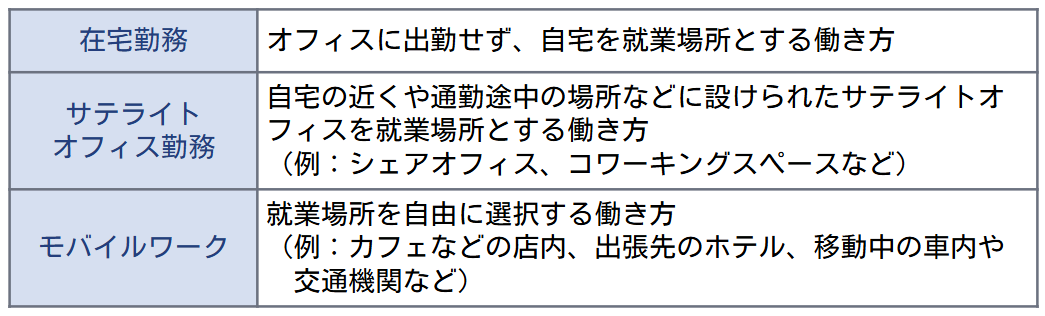

テレワークには「在宅勤務」「サテライトオフィス勤務」「モバイルワーク」などの形態があります。それぞれについて簡単にご説明すると以下の通りです。

- 在宅勤務・・従業員の自宅で勤務すること

- サテライトオフィス勤務・・自宅の近くや通勤経路の途上などに設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む)で勤務すること

- モバイルワーク・・上記以外の場所で勤務すること

上記のどの形式であっても、労働契約を結んで働いてもらっている以上は、労働基準法をはじめとする労働関係諸法令の適用対象となります。

すなわち、企業は、テレワーク中であっても従業員の労働時間、休憩、休日、時間外労働の把握・管理を適切に行う義務がありますし、就業規則や社内規程などテレワーク時のルール整備も行っておく必要があります。

以下の記事にて、それぞれの内容を具体的に見ていきましょう。

2. 労働時間の把握と管理手法

テレワーク中の従業員であっても、企業は労働時間を把握・管理する必要がありますが、働く様子を直接確認することができないため、タイムカードや管理者の現認といった方法をとることは難しくなります。そのため、例えば

- 勤怠管理システムの導入(クラウド型の打刻管理など)

- パソコン使用時間の記録

などの客観的な方法で労働時間を把握・管理することが考えられます。

上記の方法が難しい場合は、従業員の自己申告(電話、メール、チャットツール等)にて行うこととなりますが、この場合は注意を要します。例えば、自己申告の時間外にメールの送信をしているなど、申告と実働時間との間に乖離があることが分かった場合は、改めて実態を確認する必要があります。また、自己申告できる時間外労働時間に上限を設けるなど、正確な申告を阻害する措置をとってはなりません。

3. テレワーク規程の整備

基本的に、テレワークを導入する場合にはテレワーク規程を定めておくのが良いです。というのも、テレワークの対象者や労働時間、通信費等の負担按分などテレワークならではの事項をあらかじめ決めておく必要があるからです。定め方については、現行の就業規則にテレワークに関する条文を追加するのでも、もしくは新たにテレワーク規程を作成するのでもどちらでも構いませんが、分かりやすさや管理のしやすさといった点を考えると後者のほうがより運用しやすいかと思います。

テレワーク規程で定めておくべき内容については主に以下四点が考えられます。

- テレワーク勤務を命じることに関する規定

- テレワーク勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規定

- 通信費・備品などの負担や、手当に関する規定

- 時間外・休日労働に関する規定

1については、例えば在宅勤務の対象者を限定する場合はその内容や、許可制とするのであれば許可を受けるまでの手続きの流れなどを定めることが考えられます。なお、雇用形態の違いのみを理由としたテレワーク対象者の限定は、パートタイム・有期雇用労働法に反する恐れがありますので注意が必要です。

2について、例えばテレワーク勤務者にフレックスタイム制を採用する場合は、テレワーク規程に「始終業時刻の決定はその従業員の決定に委ねる」旨を定めつつ、別途「フレックスタイム制に関する労使協定」も締結する必要があります。

3について、在宅勤務に伴って発生する通信費・水道光熱費などの諸費用の負担、もしくはパソコンなど業務遂行に必要な備品の負担をどうするのかについて定めておくのが良いでしょう。また、在宅勤務者に何らかの手当を支給する場合はその旨も定めておきましょう。なお、テレワークだからといって基本給や諸手当を一方的に減額することはできませんので注意が必要です(もちろん、通勤頻度が減ることによる通勤手当の見直しはあり得ます)。

4について、テレワークはその特性上、従業員の仕事と生活の境界線があいまいとなり、長時間労働の温床となり得る可能性がありますので、【2.労働時間の把握と管理手法】でご説明した労働時間の管理・把握と併せ、規程上でも長時間労働を抑制する定めをしておくことが考えられます。例えば時間外・休日労働は事前の許可を必要とする、等の規定です。併せて物理的な手段として、一定時間外は社内システムにアクセスできなくする、等をとっておくとより実効性を持たせることができます。

4. テレワーク時の安全衛生管理

テレワーク時においても、企業は労働者の安全と衛生の確保のための措置を講じる必要があります。具体的には

- 必要な健康診断の実施と、その結果等を受けた措置

- 安全衛生教育(雇い入れ時・作業内容変更時)

- 長時間労働者に対する医師による面接指導とその結果等を受けた措置

などがあります。

また、テレワーク時は周囲に同僚や上司がいないため、相談等のコミュニケーションがとりづらく、また長時間労働を誘発しやすいという特性も相俟ってメンタルヘルス対策が重要になります。健康相談体制の整備や、気軽にコミュニケーションを図れる場を設けるなど、テレワーク時の精神的ストレス軽減となる措置も併せて行っておくのが良いかと思います。

最後に

テレワークの導入は、生産性向上や柔軟な働き方を実現する一方で、従来の労務管理にはない新たな課題を生み出します。労働時間管理、費用の負担、安全衛生管理といったポイントを正しく押さえた上で、社内ルールを整備することが不可欠です。

制度構築やルール整備にお困りの際は、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。